陡边坡面板混凝土滑模施工技术研究

[12-11 16:59:29] 来源:http://www.tmgc8.com 公路工程 阅读:3292次

【摘要】针对西龙池抽水蓄能电站下水库库岸1:0.75的高、陡边坡,如其库岸面板混凝土采用无轨滑模进行施工,将可能带来了一系列的特殊技术问题。经分析研究并通过现场试验,证明在1:0.75的高、陡边坡情况下,采用一定的特殊措施,其面板混凝土仍可成功实施无轨滑模施工技术。

【关键词】面板混凝土陡边坡无轨滑模西龙池抽水蓄能电站

1概述

西龙池抽水蓄能电站下水库为岸边式水库,其库盆由沥青混凝土面板堆石坝和库岸围成,库内坝坡和库底采用沥青混凝土面板防渗,库岸采用钢筋混凝土面板防渗。

岸坡防渗混凝土面板坡比为1:0.75,与堆石坝(上游坡比为1:2.0)衔接部位为扭面,坡比由1:0.75过渡至1:2.0。岸坡防渗混凝土面板标准块设计宽度分12m、10m、8m、6m等不同宽度,同时由于库岸轴线走向的变化,还形成了一部分不规划块和扭面块。库岸面板板顶至板底的高差为54.0m,面板斜长为67.5m。面板混凝土厚度为40cm,面板与基岩面之间设无砂混凝土,其厚度为30cm。

2 滑模方案的初步论证

2.1 问题的提出

在坡比为1:0.75的陡边坡情况下浇筑面板混凝土,除应考虑常规坡比面板混凝土施工所涉及的技术问题外,在方案选择上还需重点研究以下两个方面的问题:

(1)能否实施无轨滑模施工?

(2)在陡边坡情况下混凝土如何入仓?

其中能否实施无轨滑模施工是本工程应首要考虑的问题,对于后一个问题,无论是否采用无轨滑模施工,属应认真对待的问题。

2.2混凝土对滑模体浮托力的估算

针对上述第一个问题,如果采用无轨滑模施工,无砂混凝土和常态混凝土对滑模体的浮托力分别是多大?换而言之,滑模体自重加配重应该是多重才能抵抗混凝土的浮托力。

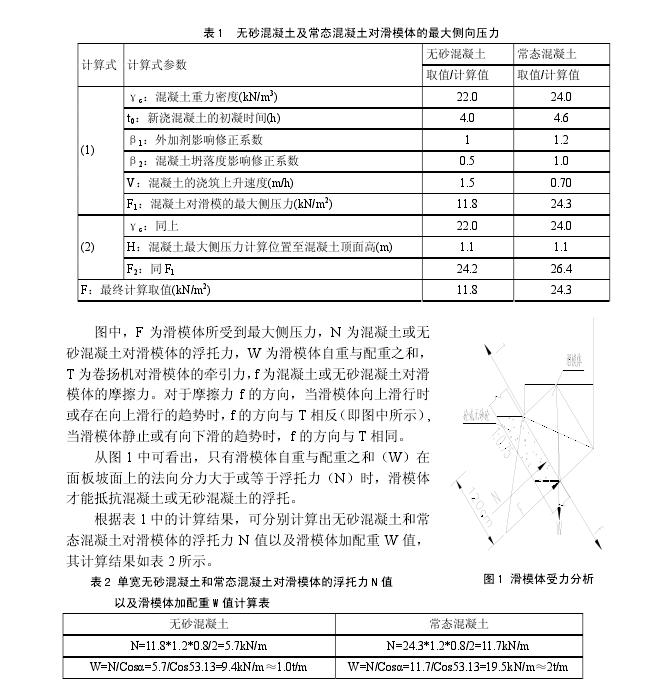

为此,先采用以下两式分别计算无砂混凝土和常态混凝土对滑模体的侧向压力,并取其最小值作为最大侧向压力,计算结果如表1所示。滑模体的受力分析简图如图1所示。

2.3场外模拟试验

为了验证上述计算结果,我们特在场外采用钢管和钢模板搭设了一个1:0.75的边坡,在该模拟坡面上浇筑无砂混凝土和常态混凝土,以测定无砂混凝土和常态混凝土对滑模体的实际浮托力。

在该装置上,侧模间距取1.0m,滑模体采用定型钢模板拚装,其上部压钢筋作为配重。为便于测定配重,钢筋的标准长度为3.0m。

试验时,先在滑模体上部加足钢筋,使其重量略大于表2中所计算的W值。然后在滑模体与侧模所形成的空腔内灌入无砂混凝土或常态混凝土。采用插入式振捣式进行振捣,仔细观察滑模体的变化,如无明显上浮,则取下部分配重钢筋,继续重复振捣、取下部分配重钢筋等步骤,直到发现滑模体开始上浮时停止试验。此时,滑模体上部剩余部分钢筋的重量与滑模体自重之和则视为抵抗单位宽度无砂混凝土或常态混凝土浮托力所应达到的最小重量,其实测结果如下:

(1)对于无砂混凝土,为抵抗单位宽度的无砂混凝土对滑模体产生的浮托力,滑模与配重的总重量为320kg,远小于上述所计算的配重值。

(2)对于常态混凝土,在加足2t/m的配重后,试验一开始即发现滑模体出现上浮现象,说明常态混凝土的上浮力远大于表2中的计算值(N)。

2.4 滑模方案初拟

根据场外模拟试验结果,对于无砂混凝土,如其面板宽为12m,那么为抵抗无砂混凝土对滑模的浮托,滑模加配重的重量应大于3.84t。一套长14m的滑模桁架自重约4.1t。因此,不加配重或仅略加配重即可实施无轨滑模施工。

但对于常态面板混凝土,在2t/m的配重情况下,滑模仍产生浮托,说明仍需增加配重。但就2T/m的配重而言,如面板宽为12m,那么为抵抗常态混凝土对滑模的浮托,滑模加配重的重量应大于24t。一套长14m的滑模桁架自重约4.1t,意味着其配重需大于20t。由此不难计算出滑模单侧所需的牵引力(T)为:

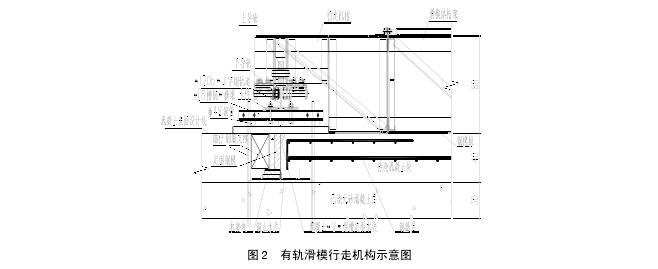

T=W/2*Sin53.13+(W/2*Cos53.13)*μ=24/2*Sin53.13+(24/2*Cos53.13)*0.4=12.5(t)如此大的牵引力,对卷扬机额定牵引力以及与其配套的钢丝绳的抗拉强度均须有较高的要求,卷扬机选型困难,所选的卷扬机体积庞大,现场不便于对其进行吊装和固定。为此,经比较,常态混凝土的滑模方案初步选定为有轨滑模。并在上述受力分析的基础上进行有轨滑模的设计与加工制作,滑模端头行走机构如图2所示。www.tmgc8.com

无砂混凝土和常态混凝土均使用同一套滑模架,在进行无砂混凝土施工时,可将其行走机构拆除。

3 常态面板混凝土滑模方案的再次论证

3.1 采用有轨滑模施工的优缺点

在滑模方案初次论证的基础上,常态面板混凝土选择了有轨滑模施工。采用有轨滑模施工,可通过两侧轨道和坡面锚杆克服混凝土的浮托问题,滑模桁架重量可大大减轻,也不再需要增加配重,牵引力也相应明显减小,有效解决了卷扬机难以选型的问题。

但同时从图2中也可看出,有轨滑模的轨道系统和行走机构系统极其复杂,安装难度大且精度要求高,轨道稍有误差或卷扬机系统在牵引过程中稍有不同步,滑模滑升时可能导致卡模。为了适应不同面板宽度的浇筑需求,滑模桁架需设计成模数组合,根据不同面板宽度进行拆卸、组装,如滑模桁架在使用过程中存在变形,在拆卸后可能会导致无法再次组装。有轨滑模同时不能适应梯形块、三角块等变宽度的面板或变坡度的扭面面板的施工。因此,有轨滑模施工在本工程中同时也存在较大的局限性。

3.2 场外模拟试验结果的进一步分析

正因为有轨滑模施工仍存在较大的局限性,在选择有轨滑模方案的同时,我们仍未停止对无轨滑模施工可行性的思索。

从场外模拟试验结果可看出,无砂混凝土和常态混凝土浮托力的计算值与实测值都偏差较大,其影响因素可能有以下几方面:

(1)坍落度的影响。现场实测无砂混凝土的坍落度几乎为零,无砂混凝土实去流态的特征,从而使其对滑模的浮托力(侧压力)大大减小,而常态混凝土坍落度因其推荐值为50~70mm,我们在试验时选用了其上限值(即70mm)。因此不难推断坍落度的变化对混凝土的浮托力大小影响极其敏感。

(2)浇筑上升速度的影响。在浇筑工艺上,我们规定常态混凝土滑模上升速度控制在60~80cm/h,每次滑升控制在30cm左右。但在试验时,我们一次性将混凝土罐入滑模所形成的空腔内,没有实行分批次浇筑,这就相当于混凝土浇筑上升速度过快,没有利用混凝土逐渐初凝可减小浮托力的特性。

(3)试验材料的影响。在试验材料上,我们采用了粉煤灰代替水泥进行混凝土拌制,由于粉煤灰没有初凝的特征,因此也同样没有体现出混凝土逐渐初凝可减小浮托力的特性。如果我们在实际施工中能将常态混凝土的坍落度大大减小,并真正控制好浇筑上升速度,是否有可能将混凝土的浮托力降下来,从而实现常态混凝土的无轨滑模施工?

3.3 现场无轨滑模试验

根据上述分析,我们在已浇筑无砂混凝土的坡面上进一步进行了常态混凝土的无轨滑模试验。此次试验,混凝土严格按设计配合比进行拌制,将混凝土坍落度控制在30mm以下,并严格控制浇筑上升速度。

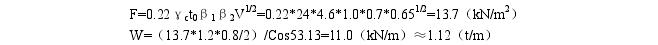

如此调整后,在上述计算式(1)中,外加剂影响修正系数β1取为1.0,混凝土坍落度影响系数β2取为0.7,上升速度按0.6~0.65m/h。为此,常态混凝土对滑模体的最大侧压力(F)和单位宽度滑模体自重与配重之和(W)分别为:

对于12m宽的面板混凝土,滑模重量与配重之和将减至13.4T,减少了将近一半的配重,这样的配重是较容易实现的,滑模所需的牵引力也是常规卷扬机所能承受的。

为慎重起见,在滑模初始起滑前的混凝土浇筑阶段,在滑模两端预先埋设锚杆,锚杆焊接在滑模端部对滑模实施锁定。并在第一罐混凝土入仓的同时,取混凝土样装试模作为平行对比试验。在滑模所形的空腔内混凝土浇筑完成后,用拇指按压混凝土试模,如试模混凝土表面仅能按压较浅的手印时,说明滑模底部先期入仓的混凝土已趋于初凝,混凝土对滑模的浮托力已大大减小。此时可以解除锚杆对滑模的锁定,开始拉启滑模。

现场试验表明,滑模在解除锚杆对其的锁定后,未出现上浮现象。滑模继续向上滑行,行程为25~30cm,滑模也无上浮现象。进一步进行混凝土入仓浇筑,人工平仓的混凝土层厚为25~30cm,插入式振捣器振捣,插入混凝土深度进入已浇筑层5cm左右,混凝土振捣密实后,未发现滑模出现浮托现象。整个面板试验块长约68.0m,近5天时间浇筑完成,滑模平均滑升速度约为60cm/h。www.tmgc8.com

因此,我们可以初步得出这样的结论:对于1:0.75的高、陡边坡,只要滑模加配重的单宽重量不小于1.12t/m,控制好混凝土坍落度(不大于30mm),起步前对滑模进行锁定,滑模开始起滑后,行程控制在25~30cm,滑模平均滑升速度控制在60~65cm/h时,振捣混凝土时注意振捣器的插入深度,则滑模一般不出现浮托,可实现无轨滑模施工。

4 常态面板混凝土无轨滑模施工推广

常态面板混凝土无轨滑模试验成功后,所有标准块面板混凝土均推广采用无轨滑模施工,甚至对于不规则块或扭面块,只要牵引系统稍加改进,也同样可实施无轨滑模施工。在后期熟练的基础上,滑模的滑升速度得到了一定提升,对于10~12m宽的面板标准块平均滑升速度可达70cm/h,对于6~8m宽的面板标准块其平均滑升速度可达80cm/h。

分类导航

最新《公路工程》

- ·路基施工质量通病预防措施

- ·路基土石方及调配计算

- ·SNS柔性防护网在高边坡防护工程中的应用

- ·沥青混凝土路面离析原因及对策

- ·谈山区公路路基沉陷注浆的加固处理

- ·U型槽安装工艺

- ·谈在路基沉降处理中灌浆法的应用

- ·灌区干渠公路挡土墙设计及施工技术管理

- ·南方山区高速公路路基填筑施工质量控制

- ·高速公路填石路堤施工工艺及质量控制

- ·农村公路沥青路面产生病害的原因及预防措施

- ·公路边坡常用支护方式及优缺点对比

- ·山区高速公路建设的水土流失原因及其防治措

- ·谈高液限土应用于高等级公路路基回填的处理

- ·干旱高温地区混凝土土工格栅施工质量控制措

- ·级配压实砂石垫层在西安地区的施工及检测方

- ·振动压路机压实技术在路基工程中的运用

- ·共振碎石化技术在水泥混凝土路面改造中的应